臺大以學術審議處理學術倫理爭議 校長楊泮池表明不續任 盼勿誤解臺大

記者/彭琬芸、簡鈺璇

四個月來,一樁因臺大前教授郭明良研究團隊引發的臺大學術倫理案,引發國內學術界、媒體輿論高度關注。今(2017)年2月,臺大來自各學院的34名校教評會委員,共同完成最後的學術裁判。

該事件引發社會的各式各樣批評。在3月18日校務會議中,校長楊泮池聲明,「絕無違反學術倫理」,但對於臺大近日不斷受到誤解與攻擊,感到不忍心;因此在校教評會審議結束、調查結果公布後,將主動擔起責任。楊泮池表示,今年6月任期屆滿後,將不續任。校務會議委員也決定擇期舉行臨時校務會議,討論「校長不續任之因應」。

目前臺大已由行政副校長張慶瑞召集各院教授組成工作小組,預計成立「臺大研究誠信倫理辦公室」,未來將在各院舉辦公聽會廣納意見,研擬預防違反研究倫理行為的機制,希望今年6月能向校務會議提案。

雖然本案引起媒體大幅報導,但多強調行政究責。《臺大校訊》基於反省精神,將針對「實驗室管理」與「共同作者」兩大爭議,進行較深入的討論。

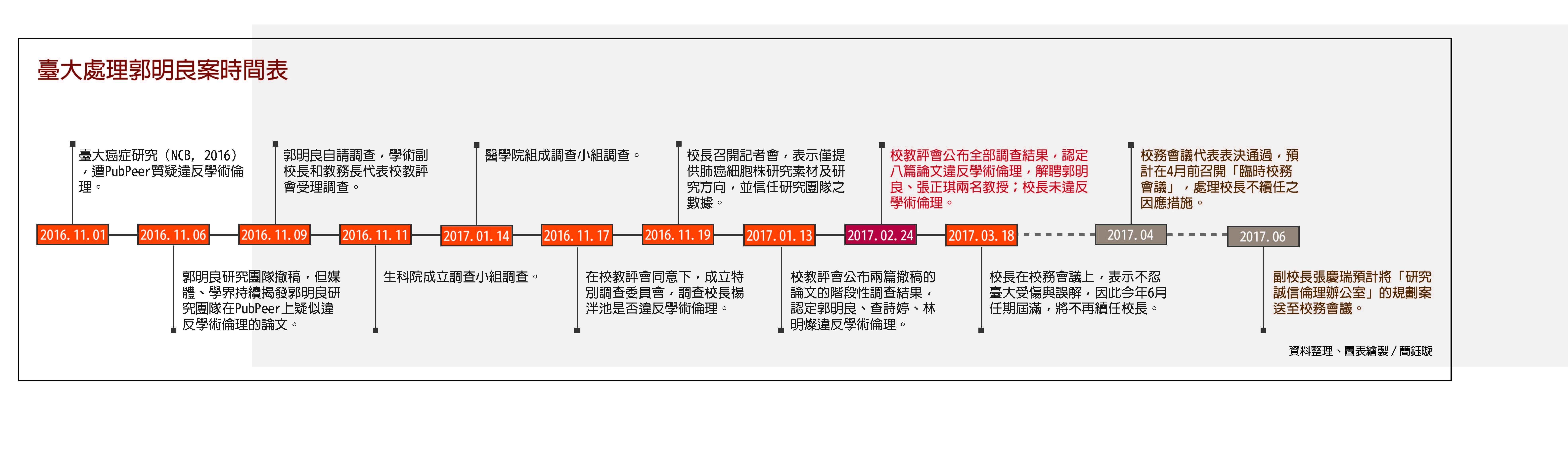

去年11月初,前臺灣大學生物化學所教授郭明良帶領的研究團隊,刊登於國際期刊「自然細胞生物學(Nature Cell Biology)」的癌症研究成果(NCB 2016 ),遭國際匿名網站(PubPeer)檢舉指出,論文中多張截圖重複使用,有違反學術倫理之嫌,另外,由於臺大校長楊泮池也是數篇論文的共同作者,此事立即引發輿論與學界高度議論。

為了回歸學術審議,臺大展開調查。去年11月9日校教評會首先接到郭明良自行申請調查,因為此案涵蓋生命科學院與醫學院,兩院分別成立調查小組。臺大校方則在校教評會同意下成立「特別委員會」,主要針對校長楊泮池共同列名的論文進行了解,以及調查楊泮池是否違反學術倫理。

該特別委員會成員共9名,7人來自校外,包含4名中研院院士,1名美國誠信辦公室(ORI)人員,以平息外界「臺大人調查自己人」的質疑;其餘兩人為臺大教務長、學術副校長,負責特別委員會與院委員會的溝通任務。臺大學術副校長郭大維表示,在校長受調查時,校內委員迴避,一名校外委員亦迴避,故委員會成員為6人。

此為臺大近年最大的學術倫理案,調查規模達17篇期刊論文,作者人數多達80餘人。調查流程及審議機制,則依據〈國立臺灣大學教師違反送審教師資格規定及學術成果舞弊案件處理要點〉辦理。

在4個月調查後,2月24日校教評會審議,共8人違反學術倫理,解聘郭明良和張正琪兩名教授。校長楊泮池雖擔任四篇論文的共同作者,但其貢獻與論文錯誤無關,故教評會做出不懲處決定。

臺大展開調查

臺大學術副校長郭大維說明調查方式:首先是劃定調查範圍。特別委員會先在PubPeer 網站中,以「郭明良」為關鍵字,搜尋受檢舉的相關論文,接著透過ORI圖片辨識系統檢查實驗圖片,並將16篇文章交給院調查小組調查。同時,院調查小組也由委員親自審視論文、查證,並請論文的主要作者提供實驗室記錄等。特別委員會委員也透過書面及電話、個別訪談校長楊泮池及教授郭明良;除楊泮池之外的作者,則由院調查小組獨立進行調查,並交叉比對,以釐清每名作者的角色。

醫學院院長張上淳也在校務會議上,代表醫學院調查小組說明調查程序。他表示,調查小組是由校內外專家委員組成,在責任釐清時,多方收集相關作者之說明及原始實驗結果,不會只採信單一作者的說法,而是以多數相關作者的說法與資料比對做判斷。此外,若是一次的「無心之過」錯誤,委員都能夠原諒;但若為多處、多次的錯誤貼圖,則會認定非無心之過,並判定違反學術倫理。調查小組與特別委員會的調查報告,最終都送交校教評會。

在校教評會開會前,所有論文資料也提供校教評會委員參閱,會議前也請可能違反學術倫理的作者以書面說明,部分親自到場報告,回答委員問題。「當事人有權表達,由校教評會委員進行詢問,這些程序都非常必要。」郭大維說。

校教評會會議由下午2點至晚上10點,幾乎所有校教評會委員全程參與,會議由學術副校長郭大維主持。

郭大維強調,校教評會成員除校長指派學術副校長及教務長兩人外,其他委員是各院院長、及院所推選出來的學術代表。校教評會為全校參與的機制,有一定的獨立性,在討論校長的部分時,學術副校長、教務長及醫學院院長皆迴避,以盡量做到公正迴避原則。

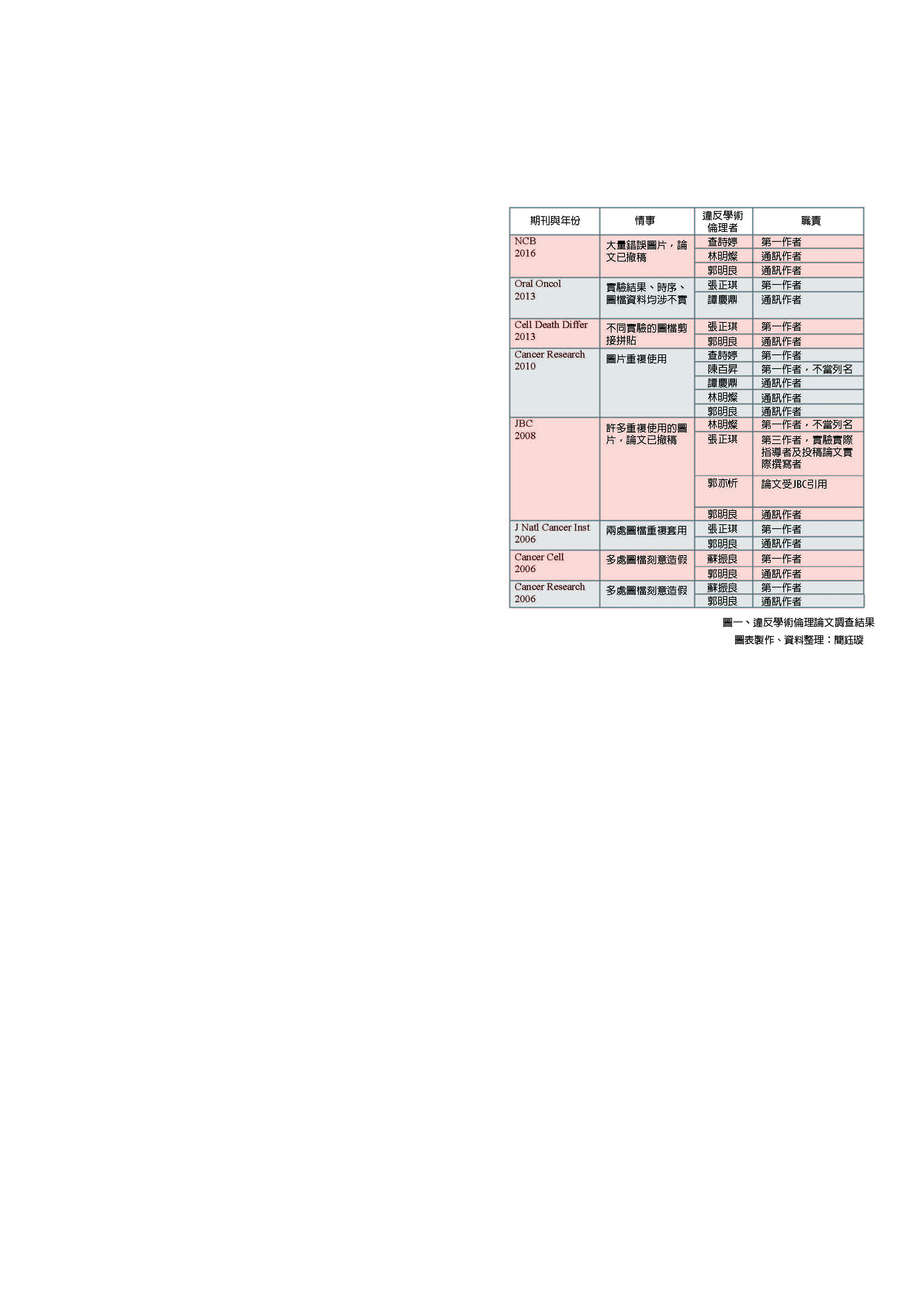

最後臺大校教評會決議,郭明良研究團隊有八篇論文違反學術倫理(表一),違反學術倫理的原因,主要為「圖檔重複套用」以及通訊作者「督導失職」、第一作者不足以擔負主要作者的任務等。

主要懲處人為八篇論文中的第一作者、通訊作者,校教評會認為第一作者使用錯誤圖片超過無心之用,應當懲處;通訊作者則應負督導之責。此外,不當列名者也屬違反學術倫理的範圍。(詳表一、表二)

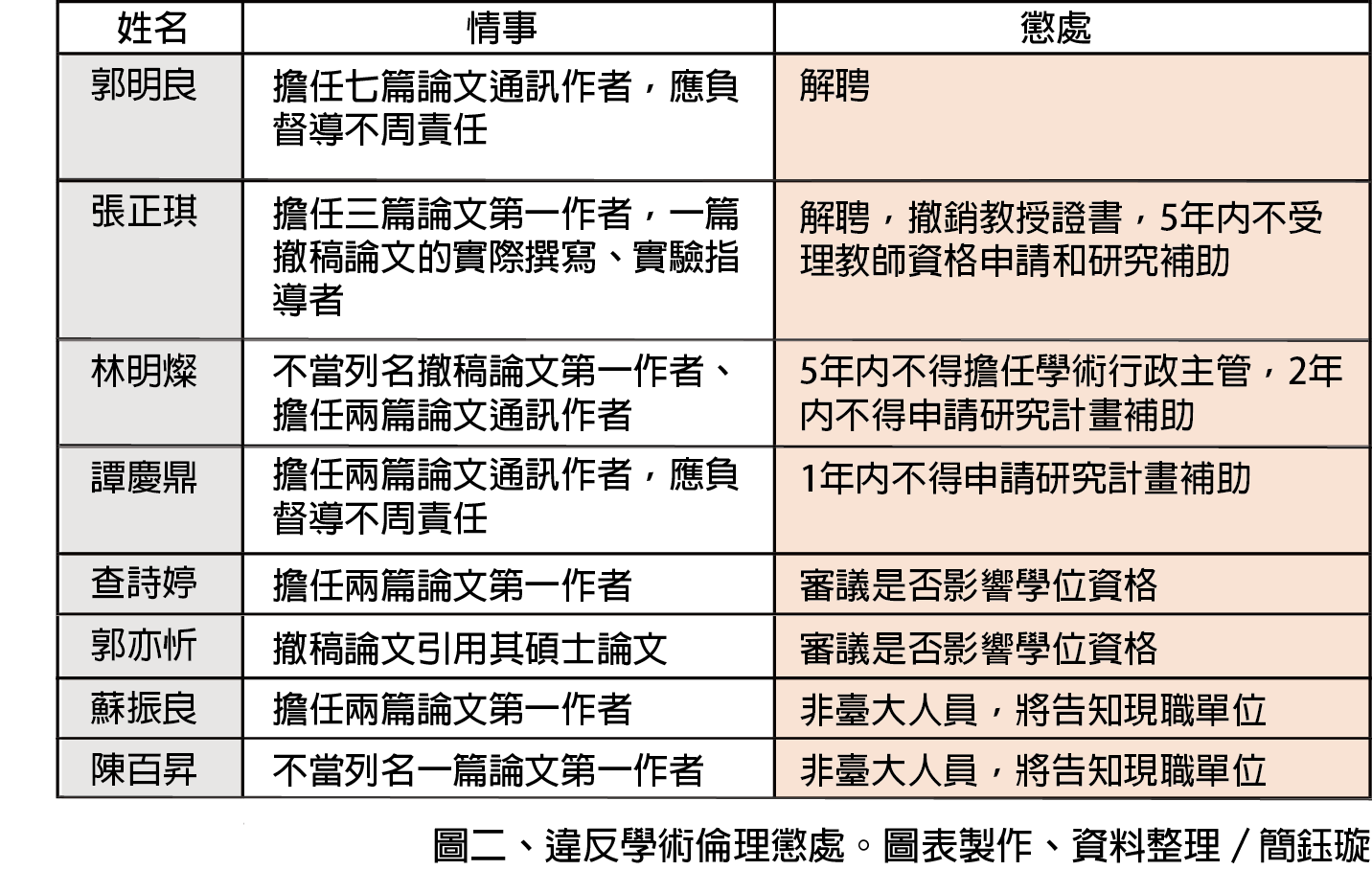

郭明良論文案共有八人受懲處,其中兩人解聘。臺大教授郭明良擔任七篇論文通訊作者,應負督導責任,且十年間有數篇論文違反學術倫理,顯見實驗室管理未見改善,故予以解聘。臺大教授張正琪,則有三篇論文擔任第一作者,且其中一篇為其升等教授之代表著作,另有一篇雖非第一作者,但為實際撰寫、實驗者,因此予以解聘、撤銷教授證書,五年內不得申請教職及研究計畫(表二)。

其餘違反學術倫理人員,若未在臺大任職,則將調查結果告知原單位。如為臺大碩、博士生,將由校內學位認定審查小組進行研議,判斷是否影響學位之認定。

6比0 楊泮池未違反學術倫理

關於校長楊泮池是否違反學術倫理,則由特別委員會全權調查,特別委員會中學術副校長、教務長及一位校外委員迴避,在簽署利益迴避條款後,最後6名校外委員認定楊泮池未違反學術倫理的決定,送交校教評會給委員參考。校教評會同意特別委員會的調查結果,判定楊泮池未違反學術倫理。

6名委員對於「楊泮池具備論文共同作者資格」、「楊泮池無須對有問題的數據圖表負責」、「楊泮池不應辭去校長職務」等三個問題,均以6比0全數通過。其調查結果送交校教評會參考,最後處分由校教評會決定。

特別委員會在比對楊泮池跟郭明良說法後認為,兩人在論文中貢獻的描述基本上一致,楊泮池擔任提供細胞株、臨床意見、以及論文檢視等工作,特別委員會採用臺灣科技部的標準,認定楊泮池具備共同作者的資格。

此外,特別委員會也在報告書中說明,認為「檢查原始數據」並非共同作者的主要任務。故楊泮池無須為論文中有問題的部分負責,也不須辭去校長職務。

楊泮池在校務會議也重申,「絕對沒有違反學術倫理」,更對外界的不實指控表示遺憾與不以為然;但為了不讓臺大繼續受到誤解和攻擊,他語帶哽咽說:「今年6月校長任期屆滿,不再續任職位。」

楊泮池表示,因為續任案是在去(2016)年5月校務會議通過,所以不續任的請求,也要徵得校務會議代表同意。之後校務會議委員超過五分之一表決同意擇期舉行「臨時校務會議」,討論「校長不續任之因應」。

調查程序問題及「共同作者」定義分歧

即使臺大校方強調調查已達到公正、客觀與獨立,但針對調查程序問題及列名作者問題,社會輿論仍存在諸多質疑。張慶瑞也在校務會議中說明,此案件須對楊泮池進行調查,確實應有更高層級機構協助調查。研究誠信辦公室的工作小組正擬定相關辦法,處理行政人員涉入學術倫理案時,不得干預調查的機制。

共同作者的責任

郭明良案的敏感之處,在於違反學術倫理的論文既然有楊泮池列名其中,部分學界輿論認為楊泮池應承擔共同作者之責任。然而,共同作者之認定、所須承擔的責任,學界規範分歧,也形成咎責的灰色地帶。

臺大教評會的判決結果,也顯示共同作者列名與咎責的問題。雖然教評會無法認定「共同作者」須負論文錯誤之相關責任,但在聲明書第十點也說明,八篇違反學術倫理論文中,「共同作者列名情形,整體而言,不夠嚴謹,應責成相關學院進行檢討改進」。

有關共同作者責任歸屬爭議,實源於其定義不明確,學界的標準寬鬆有別。例如國際醫學期刊編輯委員會(ICMJE)認為,擔任共同作者意味著「同意承擔論文所有責任,包括數據的正確性、論文整體或部分的誠信」。

國際期刊Nature雖未規定作者應提供的貢獻,但鼓勵每名作者列出貢獻以增加透明度。近期的Nature期刊建議研究人員在合作計畫中,主動界定自己對該研究的貢獻。美國國家科學院(U.S. National Academy of Science)也強調研究者須在論文中清楚地載明責任分配問題,否則每名列名作者,都須對整篇論文承擔責任。

美國國家科學院也特別說明論文作者列名之原則,研究者可能無法確定合作領域數據的真確,但「…一旦信賴合作者,共同列名,即是確信論文的正確性。」美國國家科學院認為,解決之道就是「在論文中,明載每個研究者的責任分配。」這和Nature期刊鼓勵作者敘述其貢獻做法相同。

在臺灣,行政院科技部對共同作者的規範為:「共同作者應對論文有相當程度的實質學術貢獻(如構思設計、數據收集及處理、數據分析及解釋、論文撰寫)始得列名。基於榮辱與共的原則,共同作者在合理範圍內應對論文內容負責,共同作者一旦在論文中列名,即須對其所貢獻之部分負責。」

在郭明良論文風波中,特別委員會採用符合多國標準的科技部規範,並且認為要求共同作者負起整篇論文責任,可能會阻礙研究的合作與發展,較不實際。因此特別委員會判定楊泮池具備共同作者資格,但並非錯誤圖片與實驗數據的提供者,故未違反學術論理,也無須辭去校長職務。

其實隨著時間演變,科學研究者共同完成論文的情況,已經非常普遍。臺大生化科技學系教授黃青真則提醒,列名是代表該論文是實驗室間合作的成果,但擔任共同作者並不表示要去監視對方做實驗,而是基於信賴彼此會遵守學術倫理。然而,若完全不清楚對方實驗室的狀況,互相掛名,風險就很大。

強化實驗室管理

郭明良調查案,也使實驗室治理的漏洞浮上檯面。由於郭明良論文案中數篇有問題的論文,完成時間都在十年前,無法取得當時原始數據,以致調查不易。「十年前的資料沒有齊全,所以難以調查,這是未來要防止的。」郭大維坦言。

臺大法律系教授黃銘傑強調,研究應該是「凡走過必留下痕跡」,數據保存是實驗室治理重要的一環。黃銘傑說明,對實驗室而言,詳細記載原始數據的「研究日誌」,是自我省察的工具;在消極面上可以防止造假,積極面上也是實驗室遭受不實指控時,保護自己的手段。

黃青真則以實例佐證研究日誌的重要性:她的實驗室多年前曾有一項研究成果,數年後要進行某項申請,需要知道該研究使用試劑之批號。此時,執行實驗的學生早已畢業。後來從畢業生留在實驗室的日誌中,找到該試劑之批號,申請才順利通過。

臺大生科院名譽教授蔡懷楨說:「只要實驗做得紮實,就經得起他人檢驗!」曾獲得學術研究成果傑出教師的他,2013年帶領研究團隊推翻耶魯大學的假說。雖然研究投稿時被要求附加三次以上的實驗結果的原始資料,但因資料保存完整,且都能被重複,研究團隊毫無畏懼,研究成功登上國際期刊(Nature Communications) 。他表示,實驗求真才能享受探索的樂趣,也才能真正對科學有所貢獻。

郭明良案臺大校內調查暫告一段落,此一事件不但讓社會吃驚,對臺大也形成極大的震撼,已明白這樣的現象絕不可再發生。張慶瑞表示,目前臺大已召集各院推派老師成立工作小組,籌劃「臺大研究誠信倫理辦公室」,將從教育、法規、調查三方面著手,之後將在各院召開公聽會,廣納各方意見,預計六月將規劃案送至校務會議。教育部與科技部已於3月30日宣佈審議結果,認定楊泮池未違反學術倫理。