好奇到大用 從學生到養生

縱橫數位時代系列23 許炳堅教授

跨時代的人生智慧代表 從學生到養生

很多人都知道「逝者已矣,來者可追」的成語。也就是說,「過去」,提供了寶貴的經驗,可以作為參考與借鏡。我們真正擁有的是「現在」,需要好好地把握住、站穩了立足點。至於「未來」,則是千變萬化,得靠我們去形塑。

對於未來,我們擁有改變的各種工具與方法。可以用以光的雙重特性來舉例說明,粒子性(particle)與波動性(wave)。首先,對於明確的已知、當然、與必然事物,可以採用粒子性的方法,善於使用速度、加速度、與轉彎加速度;就像是蘋果公司創辦人賈伯斯提醒我們的名言:stay hungry。對於不確定的不知、未知、偶然事物,則包含了機率的特性,就要採用波動性的方法,利用跳躍式思考來捕捉好運氣;就像是賈伯斯提醒我們的名言:stay foolish。

還有,人們也會借力使力,用跳躍的方式大步地跨越,以及善於使用各種工具,來達到「虛虛實實、實實虛虛,真真假假、假假真真」地將實際與想像巧妙地交互運用。靈可以分別從「在世靈」與「身後靈」倆部分來看。在世靈指的是不被「手、腦、心」涵蓋的部分,例如練氣功、打拳、靜坐與打坐、潛能、潛意識、特異功能,等等。人體氣血的運行包括呼吸與血液循環系統,對於身體的健康與延年益壽,有著直接的影響。身後靈指的是人死了之後,還會被後世人們懷念、敬佩,也就是所謂的精神不朽。

人的出生並非源於自己的努力,人的遭遇多半也是順勢而行,死亡來臨時沒有人可以逃避。有錢人家的小孩特別容易在中年之後感覺到人生乏味。人活在世上一定要了解,沒有誰是不可或缺的。有智慧的人從苦難中讓自己成長,開發潛能。我們的一生,夾雜在「儒、釋、道」三大領域裡。「釋」所占的是代表宗教位置,如果個人信仰的是其他宗教而非佛教,例如基督教、天主教、回教等等,讀者在閱讀時可以自行替換來瞭解。

從三十而立的悟能,經過四十而不惑的悟淨,接著是五十而知天命的悟空,然後是六十而耳順的三藏,最後是七十而從心所欲的如來佛。

在悟能的階段,採行的是「微分」(differential)的數學方法,對應的是矛盾裡的「矛」,強調的是職場上的「競賽」,就像是《道德經.四十二章》「道生一,一生二,二生三」的二所指的陽氣與陰氣。至於悟空的階段,採行的是「微積分」(calculus)並行的數學方法,也就是微分與積分相互作用。到了最後的三藏與如來佛的階段,採行的是「積分」(integration)的數學方法,對應的是矛盾裡的「盾」,強調的是人生的「和諧」,就像是「二生三」的三所指的陽氣與陰氣之外還包括了和氣。

三氣的陽氣、陰氣、和氣,可以從原子的組成來看。在週期表裡的元素,除了原子序為一的氫元素之外,其他元素的原子都由質子、中子、電子所組成。位於中間的原子核含有帶陽電的質子、與中性的中子,在外圍繞著原子核的是帶陰電的電子。所以《道德經》所說的陽氣、陰氣、和氣,可以對照原子的質子、電子、中子。兩千多年前老子的見解,與近代科學的發現真的是不謀而合啊!

就關聯性來看,悟淨階段是三藏階段的投射,兩人都不依靠武藝對敵。悟空階段則是如來佛階段的投射,遇到特別艱難的障礙時,悟空會到天庭去請教如來佛、或者觀音菩薩,甚至由其出手相助。

A. 流傳的智慧寶庫裡,人生五個階段的華人最佳代表

每一個人在孩童與青年的成長階段,著重於「學生」;到了中年以後,就要注意「養生」了。

每一個人的聰明(cleverness)程度是天生,這是內在的(intrinsic)、也可以說是獨處的。至於每一個人的智慧(wisdom)是後天從環境之中學習得來的,這是外在的(extrinsic)、或者可以說是與人、天地、自然互動的結果。

歷經了千百年流傳下來的古人智慧結晶,超越了時間的限制。它們是經從文字起源之後,藉著文化深入人心,更提昇到人類共同文明裡,所以因此適用於過去、現在、以及長久的未來。

老子是一般人對自己父親的俗稱;很湊巧地,春秋時代的道家始祖也被尊稱為「老子」,姓李名耳。一般人稱自己孩子的孩子是孫子;很湊巧地,戰國時代的名兵法家孫武也被尊稱為「孫子」。至於孔子,大家都知道,是春秋時代魯國的名教育家。

綜合起來,有人用雙關語來描述如下:對於過去的瞭解要依靠「老子」,對於未來的主導要依靠「孫子」,對於現在的掌握則要依靠「孔子」。這是寓意極為深刻的比喻!

在《論語.為政篇》孔子說過:「吾十有五而志於學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不踰矩。」人生的30歲到70歲之間的40年 是可以積極貢獻的黃金歲月,以十年做一個階段,總共可以分成五個階段。

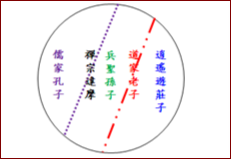

我們可以在古聖先賢裡,找出每一個階段的華人適當代表性人物,分別是:

.代表人生三十而立的儒家孔子,

.代表人生四十而不惑的禪宗達摩,

.代表人生五十而知天命的兵聖孫子,

.代表人生六十而耳順的道家老子,以及

.代表人生七十而從心所欲的逍遙遊莊子。

附圖:顯示出人生五個階段的華人歷來最佳代表性智慧人物。

相對於華人的老子、孔子、孫子,以及基督教的耶穌、佛教的釋迦摩尼、回教的真主阿拉,21世紀的我們都是年輕了好幾千年的後學晚輩。

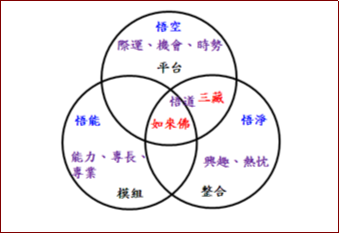

年輕人在職場上立足與發展,需要有堅強的三大支柱,分別是:能力、興趣、際運。能力除了共通部分之外,還包括了專長與專業。興趣可以進一步發展成為熱忱。至於際運,可以是機會的掌握,或者是時勢的創造;所謂「時勢造英雄,英雄造時勢」,就是這個意思。

能力對應的是悟能,興趣對應的是悟淨,而際運對應的是悟空,三個師兄弟同心協力才能夠成功。再往上,是三藏與如來佛,對應的是悟道。

換一個角度來看,能力是做事情的基礎,可以看成「模組」(module)。熱忱可以把相關的模組「整合」(integration)起來,成為有用的物品。際運則是把產品很便利地提供給使用者的「平台」(platform)。在此,我們把現代科技廠商經營的三大區塊:模組、整合、平台,很巧妙地嵌了進來。

附圖:顯示能力、熱忱、與際運三大支柱共同影響個人職業與事業的發展。

(A.1) 人生30而立的最佳代表是儒家孔子

人生30而立,是年輕人進入職場的第一階段,強調的是做事情的方法,以及解決問題的能力。在《西遊記》故事的想像人物裡,對應的是「悟能」的豬八戒 ,擁有36變的能力。

被尊為「萬世師表」的孔子學問非常地淵博,跨越了很多的專業領域,他教導了三千多位弟子,其中特別出名的有七十二位。在傳統智慧裡,我們選擇孔子來打頭陣,做為「30而立」的最佳代表。

孔子的主張是積極地入世;在魯國,他分別擔任過中都宰、司空、以及大司寇。他教育學生們要熟習六藝,也就是「禮、樂、射、御、書、數」。從現代「德、智、體、群、美」五育的角度來看,禮培育的是德育,樂培育的是美育,射與御培育的是體育與群育,書與數培育的是智育。真的是對應得太周全了,在春秋時代孔子就已經要求學生們要有現代五育並重的觀念!

關於孔子事蹟的報導,俯拾皆是。四書中的《論語》其內容非常平易近人,很容易理解,更是高中採用的「中華文化基本教材」內容的主要來源,所以年輕人對於孔子的言論是耳熟能詳、無庸贅述的。

在此,我們強調特別醒目的幾項。第一項是「舉一反三」,《論語.述而篇》子曰:「舉一隅不以三隅反,則不復也。」

對於指數函數而言,無論N是多麼大的正整數,一的N次方還是一。話說回來,舉一反三的結果就是四種可能性的變化,四的N次方,對應出非常多的變化。如果是商品的組合種類,這麼多的變化可以讓顧客盡興地挑選。如果是競爭的方法,會讓對手猜不出你究竟要採用哪一種有效的招術?

有人問:「本來有一個方法,再加上另外三種方法,是否為舉一反三?」嚴格說來,有四個不同的方法,並未達到舉一反三的境界。真正的要求是,另外的三種方法要分別座落在第二象限、第三象限、第四象限,與座落於第一象限的原來方法相互呼應才行。

就像是「強弱危機分析」(SWOT Analysis,又稱為優劣分析法),通過評價位於四個象限的企業優勢(Strengths)、劣勢(Weaknesses)、競爭市場上的機會(Opportunities)和威脅(Threats)的評比,先對企業進行深入的全面分析以及競爭優勢的定位,然後才制定企業的發展戰略。

20世紀裡,美國柯達(Kodak)公司在照相的底片與相片的市場占有率是世界第一。當時的公司同仁如果只專注於底片使用的化學品有好幾種配方,並不能夠挽救其後來被數位照相完全取代的命運。

第二項是「已知,不知、未知,無知」。《論語.為政篇》子曰:「知之為知之,不知為不知,是知也。」,《論語.先進篇》子曰:「未知生,焉知死?」在<多元領界宇宙觀>一文裡,我們提到的「已知」對應的是孔子所說的「知之」。我們所提到的「不知、未知」則和孔子所說的一模一樣。我們所提到的「無知」對應的是孔子所說的「焉知?」

我們在現代的看法與兩千多年前孔子的見解不謀而合。然而,我們是藉助於近幾百年來西方科學與哲學的進步,才歸納出來的完整看法。真的是太神奇了,孔子的見解整整領先了我們兩千五百多年。

第三項是「孔子贊周易」。《論語.述而篇》子曰:「加我數年,五十以學易,可以無大過矣。」我們都知道,做事情的時候只要把「變易」給「容」納進來,能夠轉彎與變通,無論多麼困難的挑戰都可以變得很「容易」。

當然啦,孔子的哲學思想同樣地影響後人極為深遠,他也很符合擔任「60而耳順」的代表。

如果以產業界的術語「投資報酬率」(ROI,Return on Investment)來說,分母是投資額,分子是回收的報酬。孔子所代表的,就是擴大處於分子的回收報酬。

(A.2)人生40而不惑的最佳代表是禪宗達摩

人生40而不惑的階段,強調的是簡約、節省。在《西遊記》故事的想像人物裡,對應的是「悟淨」的沙和尚,以潔身自好為主。

對於這個階段,清心寡慾的佛教禪宗達摩是歷史人物裡的最佳代表。在南北朝時期,由印度東來中國的達摩祖師有很多膾炙人口的故事,例如一葦渡江。如果以產業界的術語「投資報酬率」來說,達摩所代表的,就是大大地減少處於分母的投資與消費。地球上的人口已經超載太多,不只是糧食、能源、乾淨用水的短缺,還有產生的垃圾,以及交通問題、居住問題,真是一籮筐、罄竹難書。

每一個人在飲食方面經常吃得超量,不僅瘦了荷包,與金錢過不去,也造成體內消化系統與排泄系統的額外負擔。另外,體重超重造成了肥胖問題,連帶地引起很多器官的長期毛病。

每一個人在知識與訊息的吸收方面,也是經常地超量。教育部規定的學士學位需要完成一百二十八個學分的要求,在職場上真正使得上力的可能是四分之一的三十二個學分而已。所以,微軟公司創辦人比爾·蓋茲、以及蘋果公司創辦人賈伯斯都只念了大學一年級,就在人生職場上發光、發亮。當然啦,他們倆位本身是不世出的超級天才,一般年輕人不要輕易地學習他們而隨意地輟學。

所以因此,我們不要一味地追求更多東西,無論是每天吃的有形食物,或是經手的無形訊息與知識。,而是要發揮更大的效益,。好比在桃園市石門水庫旁的水產店,生意興隆財源滾滾,所強調的就是一魚三吃、或者一魚五吃。孔子提醒我們「舉一反三」,就是這個道理。

(A.3) 人生50而知天命的最佳代表是兵聖孫子

人生50而知天命的階段,強調的是全面處理困難與挑戰的能力。在《西遊記》故事的想像人物裡,對應的是齊天大聖的「悟空」,擁有72變的能耐,遇事能夠變通,可以因時、因地制宜。

對於這個階段,春秋時期以少勝多、能夠逆轉勝的兵聖孫武是歷史人物裡的最佳代表。《孫子兵法》在華人圈以及國際上流傳了兩千多年,其運用不僅在兵學上,也在管理學上、以及醫學方面。曾經位居香港首富很長一段時間的李嘉誠產業家,特別推崇《孫子兵法》,他還出版了一本《致富活用孫子兵法》的書來詳細說明。

孫武的直系後代是戰國時代的孫臏,他與龐涓一起跟隨鬼谷子學習兵法。龐涓先學成出師,任職於魏國擔任上將軍,後來孫臏出師之後去投靠他,卻受到了無理的迫害。等孫臏逃回了齊國,受到了大臣田忌的賞識。他向田忌獻策,與齊王賽馬時不要追求三戰全勝, 卻是灰頭土臉的三戰皆敗 。新的策略是,以田忌最差的一組馬對上齊王最好的一組馬,而認命地吞下一敗;然後以田忌最好的一組馬對上齊王次好的一組馬,結果獲勝扳回一城;再接著以田忌次好的一組馬對上齊王最差的一組馬,又獲勝。整個比賽結果,改寫成二比一而獲得最終的勝利,這就是有名的「下駟對上駟」策略,扭轉全局的睿智表現。

在本章的後半段,我們會詳細探討《孫子兵法》的精神與要義。

(A.4) 人生60而耳順的最佳代表是道家老子

人生60而耳順的階段,強調的是全方位的哲學修養。在《西遊記》故事的想像人物裡,對應的是「三藏法師」。

對於這個階段,大氣磅礡的道家創始人老子是歷史人物裡的最佳代表。老子擔任過「周守藏室之史」,相當於周朝的圖書館館長。《道德經》裡所討論的「道」,是至大至小,也就是把事物推展到極限的邊緣,然後再往前跨越一大步的超越。「德」則是實踐的部分。

老子著作的《道德經》,在全世界的流通量是僅次於基督教《聖經》的第二本最廣為流傳的書。老子的文章,言簡意賅,直抵論述的核心。

《道德經.第一章》:「道,可道,非常道」。非常就是「不是平常」。不是平常的道,亦即:永恆的道是不可說的。

《道德經.二十五章》:「有物混成,先天地生。寂兮寥兮,獨立而不改,周行而不殆,可以為天下母。吾不知其名,字之曰道,強為之名曰大。大曰逝,逝曰遠,遠曰反。故道大,天大,地大,人亦大。域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。」

這一章清楚地說明,「自然」對應於整個宇宙,「地」指的是地球,「天」指的是包含太陽與八大行星 的太陽系。「道」是介於宇宙,以及太陽系之間,對應的是包含太陽系的銀河系。總的來說,由人開始,擴展到地球,然後擴展到太陽系,再擴展到銀河系,最後及於整個宇宙。真的是一氣呵成,眼光宏偉,大氣磅礡啊!

老子著作的《道德經》,超越了傳統的邏輯推論。經常是正反並存,達到了量子思維(quantum thinking),0 與1同時存在的境界。

(A.5) 人生70而從心所欲的最佳代表是逍遙遊莊子

人生70而從心所欲的階段,強調的是清淨無為、回歸自然。在《西遊記》故事的想像人物裡,對應的是「如來佛」。

對於這個階段,很自然的代表是國際性宗教的創始人,例如基督教的耶穌、佛教的釋迦摩尼、回教的真主阿拉,等等。可惜的是,並沒有廣為流通的跨國宗教是華人所創,這是因為華人的偉大哲學家們專注於今生,而非來世;例如《論語.先進篇》子曰:「未知生,焉知死?」

在華人歷史人物裡的最佳代表是倡導逍遙自在的莊子。莊子崇尚歸璞返真 ,天地人合一,無欲則剛。莊子的不入世作法,與宗教家的出世作法,最為接近。

莊子的文章以寓言居多,比起老子的文章更為冗長,並且經常自己參與演出,還拉孔子與孔門弟子來助陣。寓言內容有些相當誇張,主要是想要打破我們一般的想像力,來刺激人們的潛能。

莊子是古今中外哲學家裡面極為聰明的人,史記作者漢朝的司馬遷說莊子是「其學無所不窺」。莊子窮困地靠織鞋為生,安貧樂道,隨遇而安,比較像是出世的隱者,而非入世的智者。

(A.6) 近代的華人代表人物

在近代人物裡,也可以找出幾位適當的人生智慧代表。在此,我們避開了政治領袖,以免這篇文章淪為傳統歷史課本按照帝王傳遞來描述的流水帳。

在台灣,人生50而知天命的最佳代表人物有擔任過行政院長的孫運璿先生、以及擔任過經濟部長的李國鼎先生,他們領導與促成了科學園區的設立,並且引進了電子、半導體、資訊等相關的高科技產業,對於台灣的現代化有著深遠與不可磨滅的影響。

在產業界裡,台塑集團創辦人王永慶先生、台積電公司創辦人張忠謀先生、鴻海與富士康集團創辦人郭台銘先生等人,具有開創的膽識與格局;加上在中國大陸的阿里巴巴集團創辦人馬雲先生等人,也屬於同一層次。

至於人生40而不惑的最佳代表人物,則有擔任過法務部長的陳定南先生,他一生簡樸、清心寡慾、以身作則 。

近代有名的成功人物很多,無法一一列舉,只好請他們自行對號入座,或者由讀者們代為找出幾位來。

B. 進一步領悟老子、莊子、兵聖孫子,作為榜樣

關於老子《道德經》、與《莊子》學說的詳細探討,我們特別推薦國立臺灣大學哲學系傅佩榮教授出版的《原來老子這樣說》、《原來莊子這樣說》等書籍,我們將他的許多論點加以引用。本文的主要貢獻,則在跨越五個階段的不同領域,協助讀者們從一端的「矛」(譬如積極入世的儒家)到另一端的「盾」(譬化解我執的道家與佛家 )做出自然流暢的轉換。

儒家與道家的差別,真的是鐘鼎山林,各擅勝場。儒家以人為中心,強調人的社會性。

儒家的孔子積極任事,就像是美國蘋果公司創辦人賈伯斯所描述的stay hungry。儒家要入世、又要淑世,重視德行的修養,追求從真誠到行善。儒家以「天」為至高存在,凸顯歷史背景。在此,「天」對應的是以太陽為首的太陽系。

春秋戰國之後的兩千多年,中國的政治,表面上是採行儒家的仁政,卻是「陽儒陰法、外儒內法」。法家倡導尊君卑臣,而百姓的受苦受難,只好藉佛教來尋求心靈安慰。孔子在莊子筆下雖然是個好學之人,但是始終難以達到虛與淨的悟道境界。

道家不以人為中心,重視人的自然性。道家的老子看開一切,就像是賈伯斯所描述的stay foolish。道家重視智慧的覺悟,先覺悟什麼是善,把焦點從外面拉到內在。道家以「道」為至高存在,展現了宇宙視野。「道」對應的是包含太陽系的銀河系。

道家希望達成「與道合一」,然後我們的生命就像一滴水融進了大海,永遠不會乾涸。具體作為就是承先啟後,繼往開來,找到安身立命的作法。

道家突破了儒家人類中心的格局,看到了宇宙萬物的整體性。從永恆和無限的層面觀察世界,以無心的態度順其自然。

傅佩榮教授指出,三種人學習「道」比較容易有心得:

一是年長的人,有了閱歷,飽經風霜,見多識廣,對於人生有了深刻的體驗;

二是失意的人,一路倒楣,處於逆境,對於人生的體會比較複雜;

三是非常聰明的人,從秦漢到唐宋,歷代的文人則屬於此類。

讀者如果覺得道家學說深奧難懂,請不要灰心。時候到了,自然可以體會出來。

(B.1) 領悟老子《道德經》

我們把傅佩榮教授對於老子學說的重要觀點整理如下。

人生的過程,可以用十六字來描述:生、老、病、死,喜、怒、哀、樂,恩、怨、情、仇、 悲、歡、離、合。人在宇宙裡面,大家都一樣,只是扮演不同的角色,有不一樣的功能而已。

人與萬物的差異,在於他有可能領悟活著有何意義。覺悟萬物皆來自道,最後也回歸於道,為變遷無已的宇宙 與人類生命,找到起源與歸宿。如果沒有道,則眼前萬物不是有如過 眼雲煙,最後全屬幻象嗎?

從整個宇宙來看一切。只有不受時間與空間的拘束,心靈才可能自由逍遙。把空間對應為時間,再把時間轉化為綿延不絕,依靠的就是悟道。

「道」是自因,亦即自己是自己的原因,沒有過去或未來的分別,是永恆的。就像基督教裡,「上帝」是自因,在西奈山告訴摩西:「I am who I am.」。

萬物的存在只是暫時的,因為它一直在變化中的,它在在它出現之前與結束之後,其實並不存在。因此,從永恆的眼光看來,無一物真正存在。萬物之「無」,才是合理現象;萬物之「有」,實在令人驚訝。

人生的痛苦,就源於「我執」,認為我一定要勝過別人。其實生不帶來,死不帶去;比上不足,比下有餘。能夠化解執著,就會樂在其中矣。把人生的遭遇從悲劇轉化為喜劇,所需要的是不計較利害與得失。

我們一生最重要的問題,不是成就了什麼豐功偉業,而是能否活得充實與快樂?。人類的生命必須先求 減少物質上的束縛,再化解精神上的束縛。根據道家的信仰,人活著是為了悟道,而不是滿足身體的欲望,不要讓身體成為累贅。

老子的修養方法是虛與靜,崇尚自然,也就是自己如此的狀態。無為指的是無心而為,亦即不刻意做任何事。從有待的境界提升到無待的境界,嘗試著追求達到無知、無欲、無求的地步。

(B.2) 領悟《莊子》學說

我們把傅佩榮教授對於莊子學說的重要觀點整理如下。

莊周夢蝶的故事,傳達了透徹的人生哲理。夢是潛意識,代表了受壓抑的欲望,所謂「日有所思,夜有所夢」,就是這個道理。

《莊子.養生主》講述庖丁解牛,提到依乎天理,因其固然。天理指的是普遍的原則,只要是牛都適用。固然指的是眼前這隻牛的特殊性。

莊子認為,以物觀之,自貴而相賤。以道觀之,物無貴賤。道家的基本原則是少私寡欲,不要有過度的欲望,知足知止,一切順著本性和秉賦發展,可以回歸到自己如此的自然狀態。

無用與有用其實是可以相互轉化的。莊子自己選擇處於「成材」與「不成材」之間,「有用」與「無用」之間,而且視情況而定。

莊子認為,天地用形體讓我寄託,用生活讓我勞苦,用老年讓我安逸,用死亡讓我休息。那妥善安排我的生命的,也將妥善安排我的死亡。莊子說過:「誰能了解有、無、死、生本來是一體的,我就與他做朋友。」

「忘」是快樂的源泉。日本的人文學者,對於忘有深入的研究。例如,林佩儀譯,外山滋比古著作《先忘後記,人生整理術》一書。

德國哲學家尼采強調,人的精神會經歷三種變化:駱駝 (被動)、獅子 (主動)、嬰兒 (充滿無限的希望,擁有無限的可能)。佛學裡的「上下雙回向」,先向上提升,擺脫物質欲望。再向下回到現實生活,在各種處境中怡然自得。這些與莊子的學說有異曲同工之妙。

莊子認為恢復渾沌的方法,不是去除耳目口鼻這些器官,而是保持內心的完整與單純。

根據學者們的研究,莊子所留傳下來的重要思想詞彙,有很多被現代人很廣泛地使用。「宇 宙」一詞來自《 莊 子 ·齊 物 論》 的「旁 日 月, 挾 宇 宙」;「造 化」一詞來自《 莊 子 ·大 宗 師》 的「 以 天 地 為 大 爐, 以 造 化 為 大 冶」;「眾 生」一詞來自《 莊 子 ·德 充 符》的「幸 能 正 生, 以 正 眾 生」;「江 湖」一詞來自《 莊 子 ·大 宗 師》的「 相 濡 以 沫, 不 如 相 忘 於 江 湖」;「天籟」一詞來自《 莊 子 ·齊物論》的「女聞地籟而未聞天籟夫」。

(B.3) 孫子兵法的精髓:時間、動態、虛數

兵聖孫武所著作的《孫子兵法》十三篇闡述的是如何以比較少的劣勢兵力、做最妥善的部署,巧妙地利用地形、地物,善於掌握雙方的心理質素,主宰戰場的節奏,來全方位地勝過強大的敵人,讓對方口服心服。兩千多年來,《孫子兵法》不僅深深地影響華人在不同領域的思維,也受到歐美與日本兵學家的大力推崇。

《孫子兵法》的精髓是建立在「動態、時間、虛」同一觀念的三個面向:由靜態轉為動態,把時間因素巧妙地運用上去,以及「虛」(想像,imaginary)用來表達時間的特性。

始計篇、作戰篇、謀攻篇、與軍形篇

<始計篇>的要點包括:

道、天、地、將、法;勢者,因利而制權也;攻其無備,出其不意;兵者,詭道也,故能而示之不能。

如果拿「道、天、地、將、法」與《道德經》的「自然、道、天、地、人」來相比較,「將、法」對應的是「人」,所以總共有「道、天、地、人」四個項目相吻合。因為孫武是兵學家,而非哲學家,所以沒有涵蓋自然(指的是宇宙)一項。

「形」指的是靜態,而「勢」指的是動態。「攻其無備,出其不意」與「詭道也」都是善於使用「虛」的想像與設計來彌補己方「實力」的不足。

<作戰篇>的要點包括:

因糧於敵;故智將務食於敵;勝敵而益強。

所強調的是行動作為的結果要產生正回饋的效應,就像滾雪球一樣,愈滾愈大。而方法上就要隨著新的戰場去就地取材,不可以堅持使用原來很習慣的事物,這樣子才能夠達到「勝敵而益強」的境界。

<謀攻篇>的要點包括:

不戰而屈人之兵;上兵伐謀,其次伐交,其次伐兵,其下攻城;小敵之堅,大敵之擒;知己知彼,百戰不殆。

所強調的是要善於運用謀略與設計,不可以一味地依靠蠻力。還要會變通,不可以堅持死腦筋。在戰場上,情報的蒐集與掌握,會直接影響到整體的成敗。

<軍形篇>的要點包括:

先為不可勝,以待敵之可勝;藏於九地之下,動於九天之上;善戰者,先立於不敗之地;勝兵先勝,而後求戰,敗兵先戰而後求勝;若決積水於千仞之谿者,形也。

「形」指的是靜態的位置,整篇強調的是要選擇處於有利的位置,以及詳細地說明有利位置的各種特性。

兵勢篇、虛實篇、軍爭篇

兵勢篇與虛實篇是整部兵法書的精華所在,闡述了「動態、時間、虛」同一觀念的三個面向。

<兵勢篇>的要點包括:

奇正是也,虛實是也;凡戰者,以正合,以奇勝;善出奇者,無窮如天地,不竭如江海;奇正之變,不可勝窮也;奇正相生,如循環之無端,熟能窮之哉?形之,敵必從之;予之,敵必取之;求之於勢,不責於人;安則靜,危則動,方則止,圓則行;如轉圓石於千仞之山者,勢也。

動態與靜態是相對的觀念。將靜態的位置對於時間做微分的運算,就得到動態的速度。將速度再對於時間做微分的運算,就得到加速度。「勢」是動態的代表。還有,時間也可以用「虛數」(亦即想像數)來表示。「虛」與「奇」相對於「實」與「正」,全篇說明了「虛」與「奇」的妙用。

<虛實篇>的要點包括:

攻其所不守也。守其所不攻也。善攻者,敵不知其所守;善守者,敵不知其所攻;至於無形,至於無聲;形人而我無形;形兵之極,至於無形;無形則深間不能窺,智者不能謀;莫知吾所以制勝之形;其戰勝不復,而應形於無窮;兵之形避實而擊虛;水因地而制流,兵因敵而制勝;兵無常勢,水無常形。

這一篇把如何以少勝多的策略與方法詳細地說明,把「虛」的藝術發揮得淋漓盡致,是整部兵法書的精神所在,也是21世紀裡由真實世界(reality)、擴展虛擬實境(VR,virtual reality)與想像的擴增實境(AR,augmented reality)的良好範例。

<軍爭篇>的要點包括:

無邀正正之旗,無擊堂堂之陳;圍師遺闕,窮寇勿迫。

這一篇強調做事留有餘地,千萬不要逼人太盛;得饒人處且饒人,對彼此都有利。綜觀整部《孫子兵法》,是21世紀數位時代在智能機器大量來襲時,年輕人在職場上賴以成功的心法與利器。

附圖說明:

圖二:人生五個階段的華人歷來最佳代表性智慧人物。

圖三:能力、熱忱、與際運三者共同影響個人職業與事業的發展。