臺大學術卓越系列報導-生農學院張俊哲教授:打造臺大成為國際蚜蟲研究之重鎮

(文:張俊哲教授)

臺大服務已逾十五年,很多同仁和同學都知道我的實驗室進行蚜蟲基因的研究,但很可能不知道我當年為何選擇蚜蟲作為研究標的,以及做了些什麼?很榮幸在2020年有機會向大家報告,同時藉此整理過往的點點滴滴,重新省思何謂「卓越」,期能邁向真正的卓越。

其實和臺大昆蟲接觸的第一刻到現在,都完全不在生涯規劃:按聯考成績填上昆蟲系,重考敗北後復學,只讀一年昆蟲系便「轉」農化系,研究所又「轉」考生化所,直到博士班被指導教授建議「轉」做非洲沙漠飛蝗的生殖基因研究,才又回到昆蟲學的領域 (Chang et al., 2002)。很誠實地說,讀了博士才讓我真正認識昆蟲的浩瀚無窮。以前看不起昆蟲的研究,全因資訊的封閉和心態的封閉,而「蚜蟲 (aphid)」更是讓我對昆蟲的印象再度翻轉的要角。她,以「孤雌胎生」的方式繁衍下一代 – 無需受精、無需產卵,直接產下小蚜蟲;而這隻小蚜蟲早在媽媽的腹中就懷孕,「蚜蟲媽媽」其實是隻不折不扣的「蚜蟲祖母」(Hsiao et al., 2014)!這樣三代同堂的盛況迥異於大多以「有性卵生」繁殖的昆蟲,也讓蚜蟲快速肆虐之威力攀登「明星害蟲」之列 (圖一)。

更讓自己迄今仍幾乎不敢置信,但卻又是百分百事實的是:認識上述有關蚜蟲洋洋灑灑的特殊生殖方式,加上決定以研究蚜蟲的發育為職志,只在短短不到48小時之間!長話短說,和蚜蟲的初遇只因當年隔壁實驗室剛到的訪問學者從事蚜蟲研究,而決定回台一定要做蚜蟲胚胎發育的研究,竟只因不抱希望、近乎玩票性質的一次免疫染色 – 連蝗蟲的生殖細胞都染不好的抗體,竟然可超乎預期,非常專一地偵測到蚜蟲的胚胎生殖細胞。從解剖蚜蟲、驚覺蚜蟲是孤雌胎生、固定卵巢組織、免疫染色、到親眼目睹染色訊號浮現,若不是讓卵巢在低溫中在抗體中浸泡一整晚,實際工作時數還不到24小時!但就在幾秒內看到蚜蟲生殖細胞出現染色訊號,而彷彿那幾秒鐘內所有胚胎的生殖細胞都向我打招呼時 (如圖二2006年的期刊封面),我立即下了一個接近發誓的決定:如果有一天在台灣能有自己的實驗室,我一定要從事蚜蟲的胚胎發育研究!當年顯微鏡頭下那樣美麗又專一的蚜蟲生殖細胞訊號,對我而言都絲毫不遜於任何跨年的煙火絢爛。

很幸運地在臺大昆蟲學系有了自己的實驗室後,我真的毫不猶豫地做起了蚜蟲生殖細胞特化 (germline specification) 和體軸決定 (axis determination)。若要總結所有發表論文的共通性,「例外即是常態」可說是最佳的寫照。重點劇情與研究成果如以下所述:

(一) 生殖漿的意外:我們發現蚜蟲的預成生殖漿 (preformed germ plasm),成功地追蹤這一小塊的細胞質如何驅動生殖細胞的形成。在我們發表這個成果前,教科書和眾多文獻都認為「漸進變態」這類不會化蛹的昆蟲「應該沒有」預成生殖漿,生殖漿是某些較進化、會化蛹的「完全變態昆蟲」的專利,果蠅則是最耳熟能詳的一例。非常少數幾種被疑似有生殖漿的漸進變態昆蟲,都僅在一個世紀前的古文獻被提及,缺乏直接證據,連相片或手繪圖都沒有。蚜蟲,則連古書認證的邊都沾不上!我們所發現蚜蟲的預成生殖漿位在仍是一個細胞狀態的蛋腔 (egg chamber) 後端,表現生殖蛋白Vasa;在形成多細胞的胚胎時,用細胞膜將Vasa包覆的那幾顆細胞,後來就變成了的生殖細胞 (Chang et al., 2006; Lin et al., 2014)!更讓我們感到欣慰的是:在實驗室草創的前三年,國科會計畫被砍的風雨飄搖階段,不得不趕快投出的第一篇稿件,竟然就登上國際期刊封面 (Chang et al., 2006)。當時後頗有「災後重建」的滄桑與盼望,相信有累似經歷的讀者,都能體會箇中滋味。

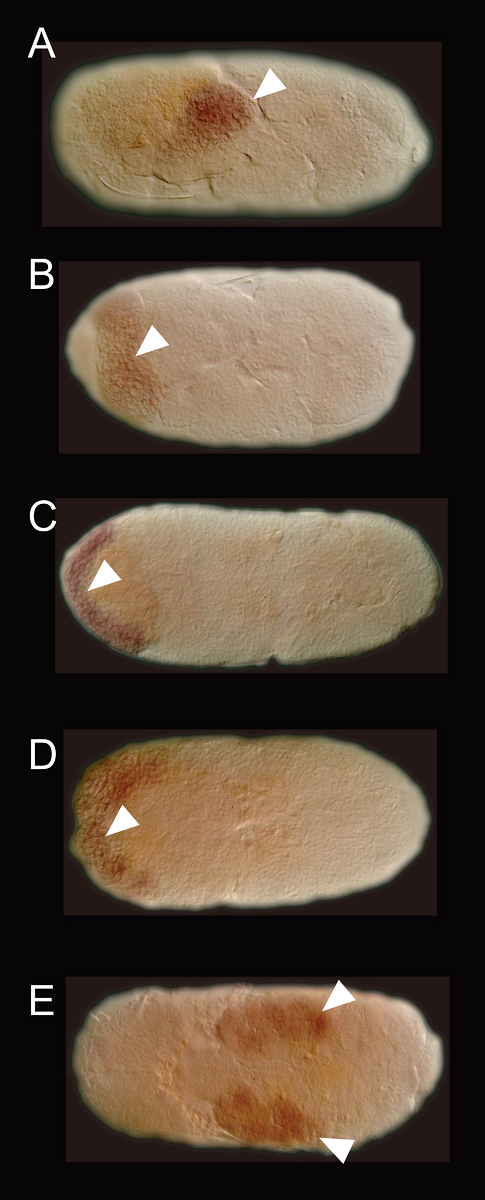

(二) 生殖基因與基因體的喜悅:蚜蟲不僅生殖方式奇怪,參與生殖的基因同樣也很奇怪。例如果蠅只有一個vasa生殖基因,但蚜蟲卻有四個;在研究之初原本我們很高興一口氣就尋獲兩條 vasa,但隨即苦惱的是它們為何不像其他動物的vasa基因,可以專一表現在生殖細胞,反而卻是到處隨機表現?更令人傷腦筋的是:和我們競爭且位在常春藤名校的超級研究室,竟也在進行相同的實驗,研究一模一樣的蚜蟲 – 豌豆蚜 (pea aphid, Acyrthosiphon pisum),而且他們已具有豌豆蚜的全基因體序列草稿了!我們當時仍用最原始的基因選殖法在找答案。幸運的是:當時那一個龐大且尚未上線的資料庫,竟也只有兩個 vasa 基因!我們後來找到的第三個 vasa,竟不在其中,而這個「vasa 3」 (現在稱 Apvas1) 才是真正的生殖基因!Apvas1 的發現,加上我們成功開發專屬蚜蟲的胚胎基因表現偵測平台,使我們追蹤到19世紀末的古文獻隻字未提的生殖細胞移動軌跡(Chang et al., 2007)。原本被認定一直待在胚胎背側的生殖細胞,竟先「逛」到蛋腔的前緣 (圖三),和翻轉的胚帶交會後,讓古人以為什麼事都沒發生,還待在原地不動,誰知生殖細胞早已完成了長距離的旅行,只是我們還在探究:它們為何要花這麼大的功夫,卻又幾乎回到原點?但令人感恩的,是在過程中我們鼓起勇氣加入競爭對手們主導的國際蚜蟲基因體聯盟 (International Aphid Genomics Consortium , IAGC),彼此化競爭關係為合作友好關係,並順利在 2010 年共同發表蚜蟲的全基因體序列 (IAGC, 2010)。我們在臺大昆蟲所飼養的蚜蟲「玉照」還因此登上公共科學圖書館生物學 (PLoS Biology) 這個頂尖期刊的封面 (圖二 2010 年期刊封面),使得臺大在蚜蟲基因體學和生殖細胞發育的研究成果更受國際矚目。

(三) 住在生殖細胞中的「鐘樓怪人」:除了跑到蛋腔前端的生殖細胞,偵測到「鐘樓怪人 (hunchback;在豌豆蚜稱為Aphb)」基因表現於生殖細胞,又是蚜蟲發育另一特例與亮點。在神經發育的領域,鐘樓怪人基因簡直就是節肢動物神經細胞的代言人,在蚜蟲也不例外 (Huang et al., 2010)。但沒想到一位博士生想讓Aphb訊號增強反應,卻意外地發現訊號開始出現在生殖細胞,而且專一性很高,簡直就是Apvas1的翻版!歷史解密:我原本毫不相信學生的實驗結果,以為是訊號污染,還請學生重複實驗多次,甚至請另一位博士生重複實驗。後來因為實驗結果重複性頗高,控制組的結果又相當穩定,我才拿掉自己的成見,接受這個「大例外」,相信蚜蟲這個Aphb鐘樓怪人基因不僅可表現於神經細胞,也可表現於生殖細胞 (圖四)。還好學生們對自己的數據有信心,也很有耐心,才使得這個原本已在垃圾桶邊緣的結果被英國皇家昆蟲學會的「昆蟲分子生物學 (Insect Molecular Biology, IMB)」期刊接受 (Chung et al., 2018)。近期還由IMB傳來好消息:2020 年該期刊的封面,將採用我們這個意外發現的顯微圖像。這是IMB第二次用我們的結果作為封面,我們收到這個通知時很驚喜。回溯上一次已是2014年,那篇研究乃是有關蚜蟲胚胎後端的發育 – 蚜蟲caudal (cad)基因的表現顯示她採取非典型的後端發育模式,又是另一特例 (Chang et al., 2013)。

回想在劍橋動物學實驗室所受的那個震撼,和當時所下的那個決定,迄今已近二十年,不過其強度絲毫未減。原因很簡單,因不斷有超乎預期的新發現,延續著當年的心跳。我們的發現顛覆長期以來發育生物學家對漸進變態昆蟲生殖細胞的見解,同時改變他們對於蚜蟲胚胎發育先入為主的觀念。另外,透過蚜蟲生殖基因的解析,意外地發現動物生殖基因的新角色,同時也發現從不被大家認為和生殖有關的基因,卻能在蚜蟲生殖細胞專一地表現。最令人感恩的是,自 2006 年來的研究成果能登上5次國際期刊封面 (Chang et al., 2006; IAGC 2010; Chang et al., 2013; Chung et al., 2014; Chung et al., 2018),2次國內期刊封面 (Chang et al., 2008; Hsiao et al., 2014),以及一本原文教科書的封面插圖。我特別感謝創下這些佳績的研究團隊成員,特別是林季瑋、呂曉玲、黃廷宇、鍾成侑、蕭逸旻這幾位願意和蚜蟲朝夕相處,同時願意接受我將服役所受的陸戰隊風 (不怕苦、不怕難),帶入實驗室磨練他們的博士生 – 他們可能原先只想來接受「劍河倒影」的薰陶。也一併感謝國內外伸出援手,願意和我們合作的友人。

未來,我深信專屬蚜蟲的A.I. (Aphid Intelligence) 還會繼續讓世人驚奇連連;同時,也深盼自己能當個稱職的「驚奇隊長」,吸引具有研究熱忱又肯吃苦的同學加入團隊,一起來挖掘蚜蟲的A.I.,在國際的演化發育社群更受重視,也使得「臺大」和「蚜蟲研究重鎮」在國際上的形象聯結更為自然。目前當務之急,在於克服蚜蟲基因功能解析的瓶頸,這也是全球不少蚜蟲研究室極力爭取的「聖杯」。難以置信的事實:RNAi和CRISPR這兩個早已順利用在果蠅、線蟲、小鼠、甚或人類細胞株的基因解析工具,一旦用於蚜蟲的發育基因卻碰壁連連,寸步難行。期盼20年前的震撼早日再現,讓專屬蚜蟲的A.I.可被深度解密!