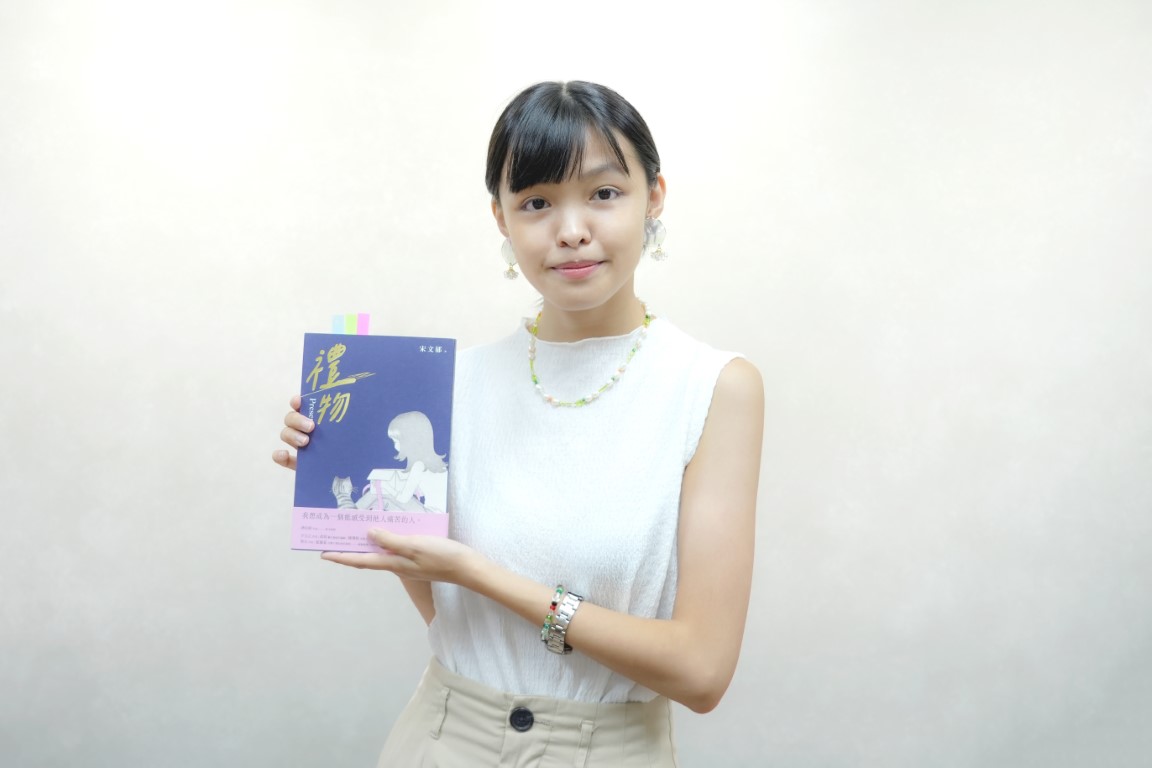

感受,身而為人的《禮物》—專訪文壇新星宋文郁

在效率至上的數位化時代,寫作是一種慢下來感受生活,維繫人與人連結的力量。臺大社會系宋文郁同學日前出版散文集《禮物》,以真摯的字句記錄成長歷程,觸動文壇與社會。

《禮物》一書綜合宋文郁歷年20篇創作,主題圍繞於家庭、升學和自我探索,貼近時下年輕人處境而引發高度共鳴。她認為:「閱讀與寫作都像是生命經驗共感的過程。」曾經因為閱讀書籍而被同理療癒的她,覺得創作散文是個倚賴作家向內覺察再向外輸出的過程,讓讀者能直視作者內心,進而疊合自身經驗。

回顧本書的出版歷程,源於宋文郁高中時以文章《上年》獲得臺積電文學獎優勝,由此開啟與聯合報副刊的緣分。後來因其文章在網路上引發高度觸及與轉發,從而接獲出版社編輯主動聯繫。這一路走來充滿巧合,而她本人也認為書與書之間總是有無形的線,人們會自然被引領連結。作為文壇新銳作家,她認為自己還在適應,因為「看到很多厲害的創作者,而自己還有很多要學習的部分。」

宋文郁分享自身的經驗,回顧最初文學的啟蒙始於母親的帶領,一步步從閱讀到寫作,直至如今用文字紀錄成為習慣。她認為在其創作過程中,女性的身份深刻影響其書寫時關注的議題與切入視角。此外,因為相比同儕較早經歷重要他人的生離死別,也開啟她對於生命與死亡的探討,並用寫作紀錄下其中迂迴細膩的情緒。

身為臺大學生,在校園中遇到許多同樣對寫作懷有熱忱的同學,詢問宋文郁如何面對創作卡關時的心理壓力。她建議或許不用執著在寫作,因為焦慮會反映在文字上,並連帶感染讀者。另外則是要持續吸收,例如她會廣泛接觸不同媒介如書籍、電影和漫畫,同時維持多元興趣像養昆蟲、爬山等等,積累創作養分與靈感。

即使外界變化再快,文字仍是連結宋文郁與他人的方式;而她也希望同學們能嘗試成為一個「能感受的人」,關心周遭的變動,理解所處的環境。在未來,她不憧憬專職寫作,而是持續在有各種可能的生活中,尋找創作能量。「我想成為一個自在的大人,能夠很清楚自己在做什麼。」身在追求速度與效率的現代社會中,宋文郁會繼續用寫作感受世界,並以自己的節奏一路前進。 (圖文/社會四郭孔勳)