腦與心智科學研究所副教授曾明宗團隊 解碼人類痛覺的大腦機制

人類的痛覺受到個人的認知與情緒狀態所影響。當服用深信可以止痛的藥物時,即使藥物本身不具止痛成分,依然能感覺到疼痛減輕,這種現象被稱作「安慰劑效應」。為什麼明明不具止痛成分,卻感到痛覺減輕了?

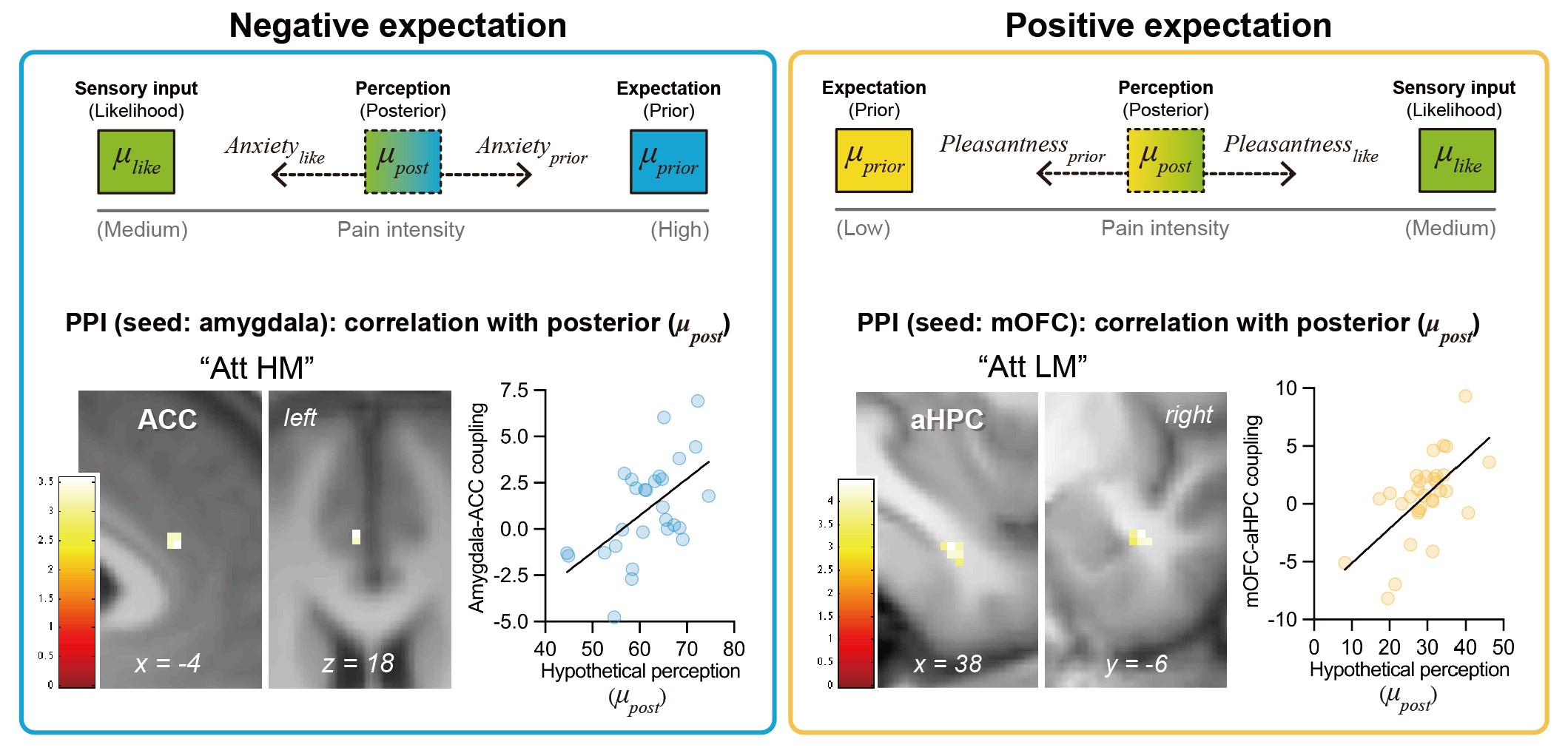

臺大腦與心智科學研究所副教授曾明宗與其研究團隊進行一項功能性磁振造影 (functional Magnetic Resonance Imaging) 實驗,試圖回答這個有趣的問題。藉由紀錄受試者的情緒反應與痛覺評分,他們發現,當預期疼痛增加時,受試者會感到焦慮,導致對疼痛的感受增加。相反地,預期疼痛減少會產生相對愉悅的情緒,因此降低疼痛的感受。研究團隊藉由運算模型 (computational model) 進一步發現,受試者過去的痛覺經驗以及當下痛覺刺激所引起的情緒會參與大腦的資訊整合,決定最終的痛覺感受。

功能性磁振造影的結果顯示,當預期增痛透過產生焦慮情緒去調節痛覺時,會造成人類大腦的杏仁核(amygdala)活化,而預期減痛所產生的愉悅情緒則是由內側眼眶皮質(medial orbitofrontal cortex)負責處理,並且這兩個腦區分別透過和前扣帶皮質(anterior cingulate cortex)以及海馬迴(hippocampus)的功能性聯結去整合預期與實際痛覺刺激的訊號,產生受試者所感受到的疼痛。此外,當受試者預期增痛時,前扣帶皮質的預測誤差訊號(prediction error signal)會被抑制,受試者也就不會更新自己的預期強度,因此得以維持預期所造成的增痛效果。

這項研究解碼人類大腦處理痛覺的神經機轉,有助於解釋為何慢性疼痛患者常伴隨著異常的痛覺預期與情緒反應,為研發治療方式帶來另一道曙光。研究成果已發表在國際神經科學協會(Society for Neuroscience)出版的神經科學期刊The Journal of Neuroscience,並被評選為該期重點研究(This Week in The Journal)。此研究主要由博士班研究生蔡昕芸同學完成,蔡同學於2018年碩士班畢業後續讀博士班,於審稿過程中追加新實驗,努力完成期刊審查的所有要求。此計畫由國科會研究經費支持,腦造影部分於臺大校總區的身體、心靈、文化整合影像研究中心完成,特此致謝。

曾明宗副教授實驗室網站:https://paingibms.weebly.com/

研究全文:https://www.jneurosci.org/content/44/17/e1627232024