臺大研究成果系列報導—國際學院防災減害與韌性碩士學位學程

自然解方已被視為減緩都市高溫的關鍵策略,然而都市化的過程卻常常造成綠地與水體的消失,連帶使其氣候調節與降溫的機制遭到削弱或喪失。臺大國際學院防災減害與韌性碩士學位學程副教授石婉瑜研究團隊,目前正執行3年期的國科會專題研究計畫「臺灣北部都市化、綠基盤變遷與高溫韌性不平等評估」,以中央氣象局氣象觀測站的氣象資料和衛星影像,探討近40年來臺灣北部,包括桃園台地、林口台地、臺北盆地和基隆地區的溫度、風紋、地形及土地利用變遷與夏季溫度分布差異之間的關係。預期為優化城市自然通風、降溫等機制,提出土地使用建議與綠基盤規劃策略。

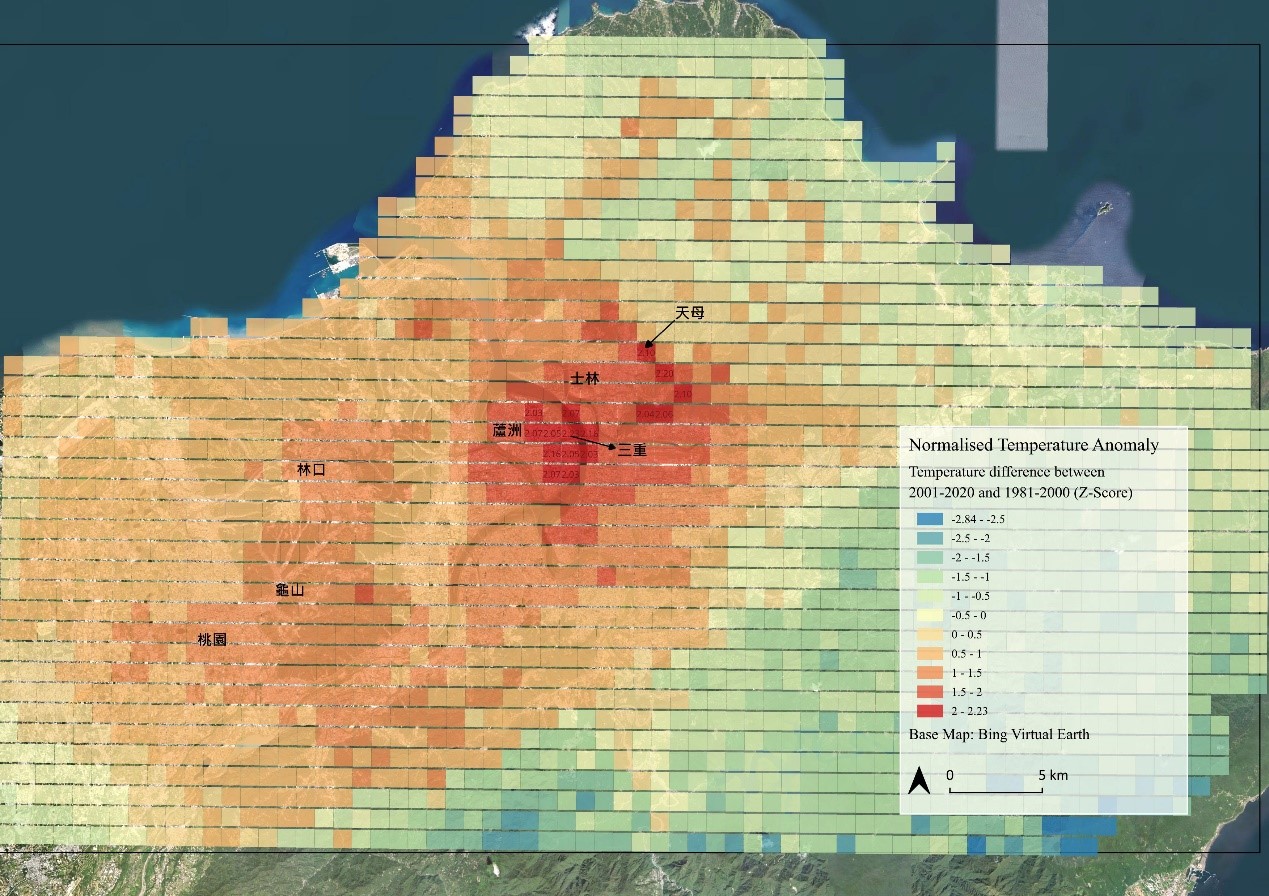

初步研究發現,桃園及林口台地在1981至2000年間出現最大「溫度距平」,暖化現象較其他地區顯著,與該區都市化的特徵相符。綠地零碎化的現象與夏季平均氣溫呈現顯著負相關,當一地的綠地覆蓋率和連結程度降低時,溫度也隨之上升,顯示都市化對高溫產生負面影響。然而,近20年來,最大的溫度距平卻出現在都市發展已經幾近飽和的台北盆地,其中尤以蘆洲、三重、士林、天母一帶最熱,平均溫度高出1.5至2個標準差以上,顯示盆地內的都市化不是造成高溫的唯一因素。進一步研究發現,各地溫度的差異不僅受到綠地分布的影響,也受風向和地形的交互作用影響而呈現時空分布上的差異。以台北盆地為例,西風和西北風盛行時高溫現象尤為顯著,而東風和南風盛行時則較為涼爽,此一現象恰好反映城市-區域的都市發展與自然環境特徵。因此,在應用自然解方以降低都市暖化時,不應僅聚焦在鄰里或街道尺度的綠地規劃和設計,也應該將地形、風紋和熱平流等自然過程更全面地納入地方國土規劃中。