臺大特聘講座教授陳丕燊又獲國際學術大獎

臺大梁次震宇宙學特聘講座教授陳丕燊近日榮獲亞太物理學會聯合會電漿物理學部Association of Asia-Pacific Physical Societies (AAPPS) Plasma Physics Division2024年蘇布拉馬尼安.錢德拉塞卡獎 (Subrahmanyan Chandrasekhar Prize)。這個獎項是以印度裔美籍物理學家、1984年諾貝爾獎得主命名。亞太物理學會聯合會是由亞太包括澳洲、紐西蘭等20個國家地區(包括臺灣)的物理學會聯合組成,它與美國物理學會 (American Physical Society)、歐洲物理學會 (European Physical Society) 鼎足而三,是世界上最重要的物理學會之一。這是陳教授繼去年 (2023) 榮獲歐洲物理學會哈內斯 ∙ 艾爾凡獎 (Hannes Alfven Prize) 之後的好消息。錢德拉塞卡獎原則上每年只頒發給1位得獎者,所以遴選嚴謹,極負國際學術聲望。

像去年的艾爾凡獎一樣,這次的錢德拉塞卡獎也是肯定陳教授1985年發明的電漿尾隨場加速器 (Plasma Wakefield Accelerator, PWFA),及在後續數年 (1985-1987) 中完成的該機制理論基礎 - 包括高能帶電粒子束與電漿的集體交互作用、電漿尾隨場的加速及自發聚焦機制等。電漿尾隨場加速器理論提出之後3年 (1988) 即得到實驗證明。多年來的持續研發與應用遍佈世界,從小型到大型實驗室,包括歐洲核子研究中心 (CERN) 都在進行研究,已經成為國際上非常活躍的新興學術領域。

電漿尾隨場加速機制類似水面上的母鴨帶著小鴨(圖二)。帶頭的母鴨施力滑水產生尾流,而後面的小鴨以等距離跟隨在母鴨之後,乘坐在尾流的波峰上,不需要自己花力氣就能夠被推著向前,享受一段免費旅程。在電漿尾隨場加速器中,高電量的電子束射入電漿中,震盪出電漿尾隨場,而後續注入另一個較低電荷的電子束以適當的距離緊緊的跟隨在後,從尾隨場中吸取能量而加速。

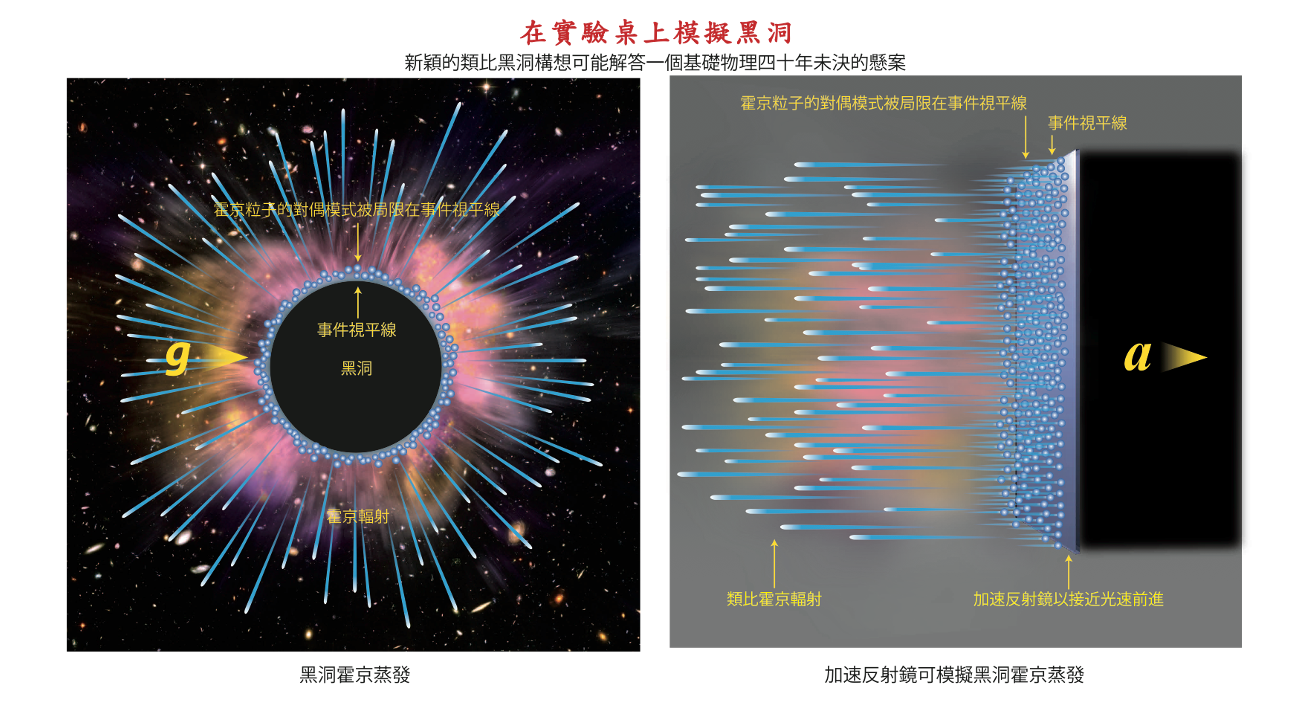

在日本文部科學省 (MEXT) 及亞太物理學會聯合會電漿物理學部所同步發佈的新聞稿中,還提到陳丕燊教授在物理學的其他領域,譬如粒子天文物理、宇宙學、重力場理論,特別是在古典與量子黑洞物理上,也做出重大貢獻,且陳教授總能把電漿尾隨場原理應用在解決這些領域中最具挑戰性的問題上。例如他在2017年與諾貝爾獎得主傑拉.慕儒 (Gerard Mourou) 共同提出用超強雷射穿越一個有密度梯度的電漿靶,它所產生的電漿尾隨場就會像一面加速的鏡子,而這種加速的電漿飛翔鏡可以用來模擬黑洞霍京 (Stephen Hawking) 蒸發,就可以在實驗室中用可控的方式探究霍京輻射及其相關的信息遺失悖論 (information loss paradox)(圖三)。陳教授的努力擴大及提升電漿物理在其他前沿物理領域中所扮演的重要角色。