壓力「攪亂」電荷秩序:新穎機能性材料中的電荷非晶化

臺大凝態科學研究中心 (CCMS) 助理研究員陳威廷博士主導,與東京科學大學 (Institute of Science Tokyo) 自律系統材料學研究中心 (ASMat) 教授東正樹及英國愛丁堡大學極端環境科學中心 (CSEC) Paul Attfield教授團隊合作,在針對鉍鎳氧 (BiNiO3) 的研究中,發現晶體材料中一種獨特的現象:當在低溫下施加高壓時,原本整齊排列的電荷竟然被打亂,形成一種無序的「電荷玻璃」狀態。這項發現為研究材料在極端條件下的行為開闢新方向,未來或能催生具有獨特性質的新穎材料,並帶來創新的應用可能。此研究成果刊登於《自然通訊》Nature Communications。

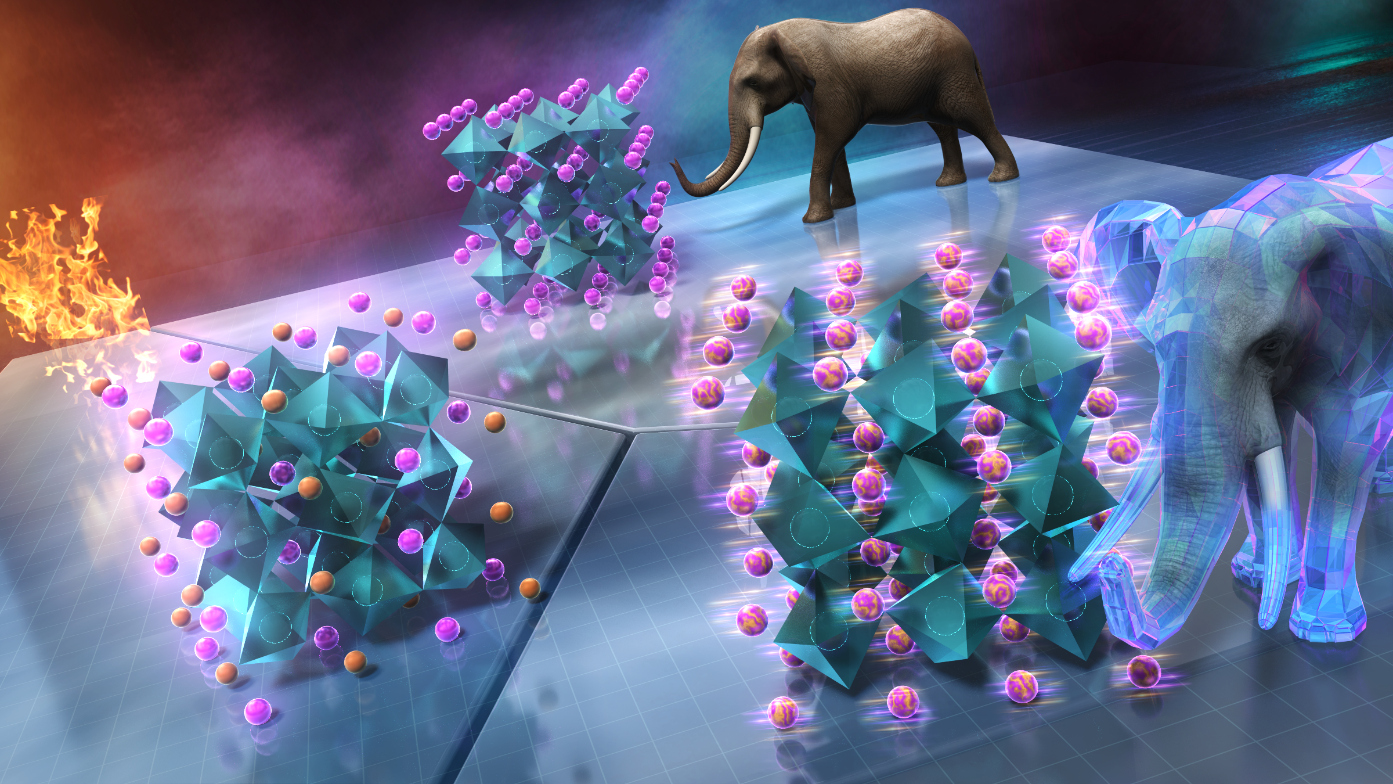

大多數晶體材料的性質與其內部結構息息相關—原子、離子或分子的規律排列組成晶體,這種有序性決定材料的電性、磁性及機械特性等等,而材料內部的電子或電荷也能形成規律排列,進而影響其導電或光學性質。鉍鎳氧BiNiO3是一種需利用高壓高溫 (HPHT) 環境製備的鈣鈦礦氧化物。在常溫常壓下,其結構中 Bi3+ 與 Bi5+ 離子會形成較少見的規律柱狀排列。當外加壓力至 3 GPa 時,這種有序排列開始「熔化」,電荷在鉍 (Bi) 與鎳 (Ni) 離子間發生轉移。而當壓力進一步提高至 4~5 GPa、溫度降至 200 K 以下時,原本的電荷規則結構徹底崩潰,進入無序的「電荷玻璃」狀態。這種狀態下,電子分佈變得隨機,就像某些材料在壓力作用下失去晶體結構一般。更有趣的是,當材料在高壓環境下升溫,它還會再度轉變為金屬態的高壓相,並伴隨著體積縮小(而非常見的熱脹冷縮)—這種現象被稱為負熱膨脹。這一連串特殊的變化與相轉變,展現壓力、溫度與材料電性之間的微妙關聯。

這些轉變,包括電荷轉移 (charge transfer)、電荷不均化 (charge disproportionation) 與電荷非晶化 (charge amorphisation)為設計新型功能性材料開啟新的可能性,未來可應用於負熱膨脹 (negative thermal expansion)、磁熱效應 (magnetocaloric effect) 等領域,若能夠透過壓力與溫度調控材料內部的電荷排列,那麼在電子元件、感測技術等需要精準材料特性的應用上,將可帶來全新的突破。

這項研究在國科會「尖端晶體材料開發及製作計畫 (TCECM)」與教育部特色領域研究中心計畫「新穎材料原子級科學研究中心 (AI-Mat)」支持下,由凝態科學研究中助理研究員陳威廷博士國際團隊合作完成。他率領的高壓先端材料研究室 (PRESS Lab),為臺灣極少數能提供極端合成環境的研究設施,研究中利用高壓高溫 (HPHT) 合成技術,以數萬大氣壓(GPa,相當於地表下數百公里)的超高壓力與超過攝氏1000的高溫,製備一般技術無法合成的新穎亞穩態材料,並由晶體結構與電荷有序性說明材料的特殊物性,以期未來進一步以原子級設計工程進行細部功能性調控。

研究成果全文:https://doi.org/10.1038/s41467-025-57247-1

高壓先端材料研究室:http://www.ntu-ccms.ntu.edu.tw/lab/press/